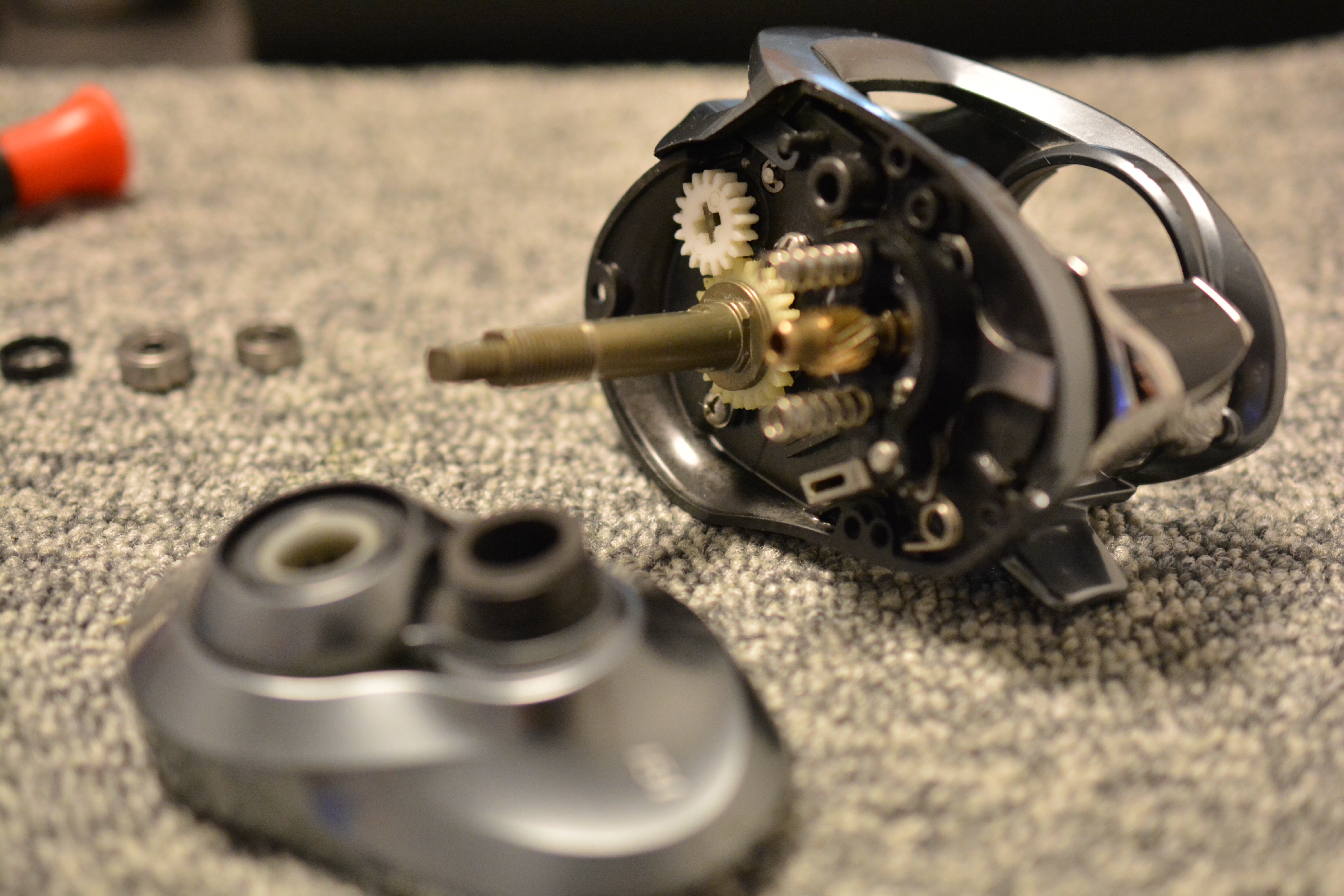

オフシーズンのお楽しみ?ベイトリールのオーバーホール。

「初めて自分でやる場合、これだけ知っていれば怖くない!」

というポイントをまとめてみました。

目次

ベイトリールのオーバーホール

最近リールの調子が悪い。

そんなとき、どうしていますか。メーカーに出す、または自分で出来るレベルのOHを実施する。

どちらかになると思います。

じつは簡単!?

オーバーホールを自分でやったことがない場合、なんだか難しいのでは?と考えがち。

しかしベイトリールなら、構造自体はそこまで難しくなかったりします。

ぶっちゃけミニ四駆を作れる人なら大丈夫ですw

あくまで素人レベルですw

ただ、各部の締め付けトルクや、グリスの塗布量はプロではないので、ちょっといい加減になってしまいますが…

また、慣れないと部品を傷をつけてしまったりもします。

あとはプロしか知らない「キモ」みたいなモノがあるはずなので、その辺を気にする場合はメーカーやプロフェッショナルにお任せするのが無難ではあります…

それでも、素人による「分解→清掃→注油→組み付け」でも、積年の汚れを落とし、ある程度調子を良くすることは可能です。

少なくともノーメンテよりは絶対良いですし、リールに対する愛着も一層深まります。

つまずきポイント

そこで、初めてバラす場合につまずくポイントを簡単にまとめました。

自分が初めてOHするとき、こんな記事を読んでいればつまずく事が減ったのに..と思う内容です。

1.パーツの紛失

当たり前すぎなんですけど、とにかく小さい部品が多いので紛失に十分注意します。

紛失を避けるためには、リールパーツと工具以外のモノを排除した、出来るだけクリーンなOH環境を構築すること。

それと、特に注意すべき部品をあらかじめ把握しておく事が大切です。

「ドラグ音ダシピン」

特に無くしがちなのが、スタードラグの「ドラグ音ダシピン」と呼ばれる部品。

ゴマ粒ぐらいの大きさで、異常に無くなりやすい悪魔の部品です。

しかも、ハンドルを分解すると割とすぐ出会う最初の鬼門。出鼻くじかれますw

事前にハンドルの部品図を見て、どのタイミングで「ドラグ音ダシピン」が出現するか頭に入れておきます。

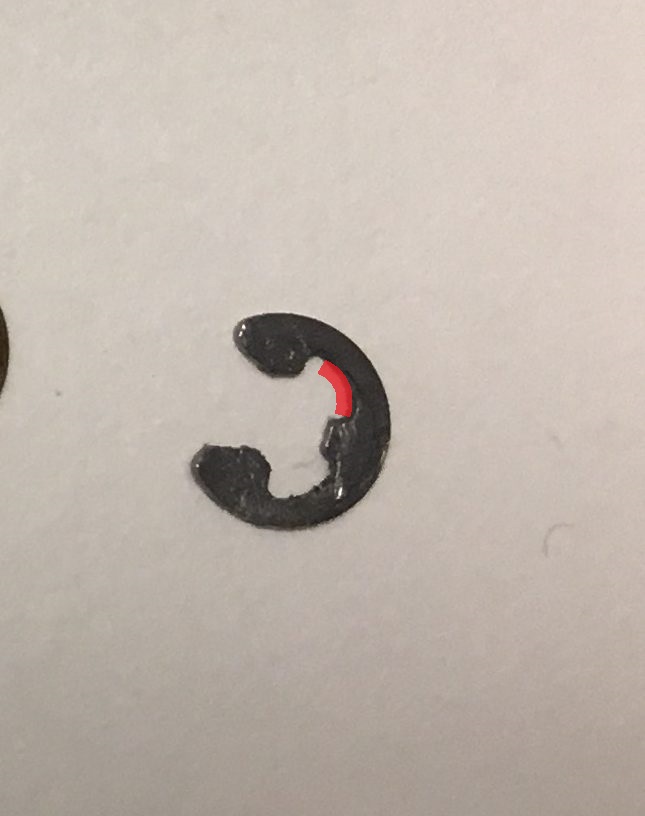

ねじ&Eリング

あとはねじやEリングも小さいので、注意が必要です。

eリング

Eリングの付け方&外し方

ちょっと話がそれますが、Eリングの付け方&外し方。

専用工具がない場合の外し方は、写真の赤い部分をマイナスドライバーでコジると簡単にとれます。

取り付け方は、溝に横からはめてラジオペンチで押し込むんですが、ぶっちゃけまだ完全にコツをつかめていませんwシクると吹っ飛びます。

絶対に1回は吹っ飛ばすと思います。

「Eリングの扱い」は素人リールメンテナンスの鬼門です。

扱いには正直慣れが必要だと思いますが、時間をかけて落ち着いてじっくりやれば必ず出来ます。

タミヤ Eリングセッターが超おススメ

Eリングの脱着は、タミヤEリングセッターがあると超捗ります。Eリングに関する工数がめっちゃ削減できるので、かなりおすすめアイテム。

Eリングセッターが入らない隙間だと無理なので、全てのEリングに使える訳ではありませんが、だいたい使えます。

紛失しても、注文できる

ドラグ音出しピンや、ネジ、Eリングは紛失が怖いですが、正直言って無くしたら注文してしまえばイイだけです。

ヘッジホッグスタジオさんでも注文できるし、近所の釣具屋さんでも注文可能です。が、純正部品は届くのに1~2週間ほど時間がかかるので、そこだけ注意が必要。

- 1

- 2