目次

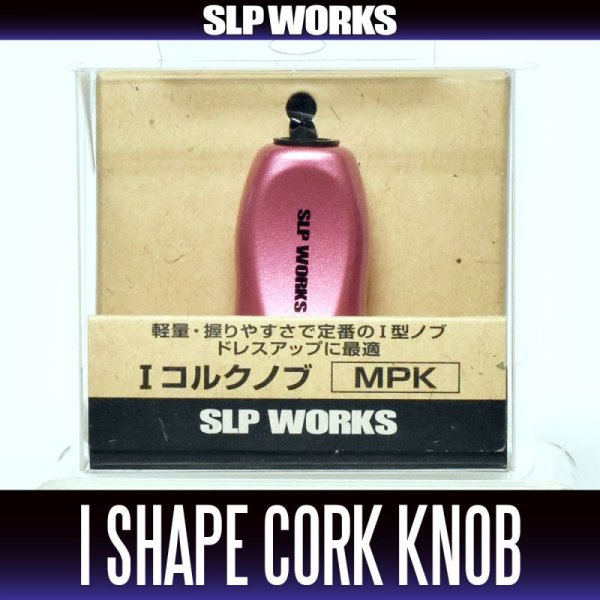

I型ハンドルノブ(平ノブ)

多くのリールで純正採用されている、もっともオーソドックスな形状のノブ。

フィネスからビッグベイトまで、あらゆるリグに対応できる汎用性の高さが魅力です。

おすすめは、シマノならシマノ純正ノブ。

ダイワならRCSシリーズ。

純正採用されている形状だけあって、かなり汎用性は高いです。しかし、いろんなリグやルアーで平ノブを使い込んでみると、不満も出てくると思います。

それを解消する感じで、別の形状のノブに変更していくのがおすすめです。

そこで、それぞれの形状や材質によって得られる効果をまとめました。

丸型ハンドルノブ

巻きモノをやる時におすすめなのが丸型ハンドルノブ。ハンドルノブに向きがないため、握り始めがスムーズです。

純正の平ノブだと、ハンドルを握り直すたびに向きを修正しています。割と無意識でやっている作業ですが、確実に指先にストレスが溜まっていきます。

一日巻き通した際などは、やはり丸ノブの方が指先の疲労感が少なく済むと感じます。

おすすめは、3Cハンドルノブ、夢屋コルクノブ、AvailアクリルノブⅡなどですね。

大型ノブ(ファットなやつ)

樽型

続いて、大型のハンドルノブですね。写真は、ZPIのバレルシェイプノブ。[樽型]でファットなタイプ。

なぜ重たいルアーには大きいノブなのか?と言いますと、ノブが大きい方が指にかかる力が分散されるので、痛くなりにくいのです。

また、ノブ自体に自重があるので、当然回り出しは重たい感覚となるのですが、一旦巻き始めると慣性が効いて非常に楽にリトリーブすることが可能です。

(でかいノブに替えてハンドルを空転させると、めっちゃハンドルが回ります)

基本的には、扱うルアーの大きさや引き抵抗に応じてノブを大きくしていく、というのが合理的なチョイスです。

ファンネル形状

こちらは、樽型とはまたちょっと違って、ラッパのように外側が広がる[ファンネル形状]。 (AvailのAタイプ)

付け根側が細く、外側がぶっとい形状でグリップ力が極めて高く、すっぽ抜けしにくい。ビッグベイト、フロッグなどに向いています。

樽型との使い分けは難しいところですが、好みによる部分も大きいかと思います。

素材別おすすめ

形状ももちろんですが、素材によっても使用感が大きく変わります。

金属ノブ

金属製のハンドルノブは、感度や耐久性に優れています。

派手にぶつけたり、無くしたりしない限り、ほぼ一生モノですので、ある意味コスパ最強かも?

- 1

- 2